- コラム

生成AI×ISOコラム~前編~ 導入が進む海外と日本の課題―生成AIで差がつく時代へ

公開日:2025年9月5日

拡大する生成AI、日本の導入実態を読み解く

2022年11月のChatGPTリリースをきっかけに、さまざまな生成AIサービスが急速に普及しています。業務の効率化や文書作成の自動化、情報の整理、さらには意思決定のサポートなど、さまざまなビジネスシーンで活用が広がっています。海外ではすでに「成果を出す段階」に入っており、AIの活用によって目に見える成果を上げている企業も増えてきました。

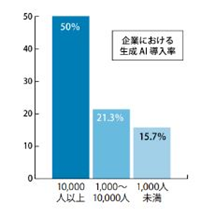

一方、日本企業では、生成AIの導入についてまだ慎重な姿勢が目立ちます。総務省の調査によると、日本国内での個人による利用率はわずか9.1%。これに対して、アメリカでは46.3%、中国では56.3%と、大きな差があることがわかります。また、企業規模別に見ると、規模が大きい企業ほど生成AIの導入が進んでいる傾向が見られます。

企業における生成AI導入率

出典:総務省「情報流通行政局地域通信振興課 自治行政局行政経営支援室」

なぜ生成AI導入に二の足を踏むのか?

日本の企業が生成AIの導入に慎重な姿勢を崩さない背景には、いくつかの複雑な要因が絡み合っています。単なる技術的な遅れではなく、企業文化、リスクへの意識、法的整備の遅れ、そして人材の不足など、構造的な課題が根深く存在しています。

日本の企業が生成AI導入に慎重な背景

・情報漏洩のリスク

・誤った情報に基づく判断ミス

・導入コスト

・セキュリティ管理の難しさ

・既存システムとの整合性の懸念

・リスクを重視する文化が根付いていること

特に中堅・中小企業にとっては「費用対効果が不明」「導入のためのノウハウ不足」といった障壁も少なくありません。これは、単なる保守的な態度ではなく、企業としての社会的責任を果たすため、そして長期的な信頼を維持するための重要な取り組みであり、日本企業ならではの特性ともいえるでしょう。特に、情報管理や正確性に対する慎重さは、これまで日本企業が築いてきた信頼の基盤を支えてきたものです。また、長年使い続けてきた既存システムや業務プロセスとの連携には、多大な時間とコストが必要とされるため、「導入コストに見合う効果が得られるかどうか分からない」という懸念もハードルとなっています。

自治体にも広がるAI、問われる仕組みづくり

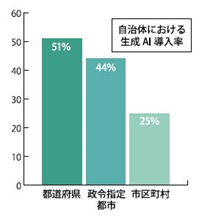

生成AIの導入は、企業だけでなく自治体でも着実に進んでいます。2023年時点で、都道府県レベルでは約51%が導入済みで、そのうち44%が実証実験を実施中です。一方で、市区町村では導入率が約25%と、規模によって導入状況に差が見られます。

自治体における生成AI導入率

出典:総務省「情報流通行政局地域通信振興課 自治行政局行政経営支援室」

少子高齢化や職員数の減少といった課題に直面する自治体にとって、生成AIは、業務効率化だけでなく、競争力強化や人材不足解消に向けた切り札として注目されています。しかし単なる「導入」だけで終わらせないためには、信頼性・透明性を支えるマネジメントの仕組み=ISO認証の整備が欠かせません。

経営層が導入判断を行うには、信頼できる成功事例や費用対効果の明確なデータが必要ですが、国内ではその情報がまだ十分とはいえず、「まだ早い」と結論づけられてしまうケースも少なくありません。国際競争力をそぐことなく、日本企業が発展していくためには、実用化が進み具体的な「成果を出す」段階にきている生成AI に対して、日本企業は慎重なリスク管理を行いつつ、生成AI の活用に取り組む時期に差し掛かっているのではないでしょうか。

次回は、生成AIがマネジメントシステムにもたらす変革について掘り下げます。実はマネジメント業務の中には生成AIと非常に相性の良いものが存在します。業務効率化と品質向上を両立させる、未来のマネジメントのヒントをお届けします。

生成AI×ISOコラム~後編~ 導入が進む海外と日本の課題―生成AIで差がつく時代へ はこちら

※本コラムは、PJRニュースレター「WORLD STANDARDS Review」に掲載された記事を再編集したものです。